ECHO

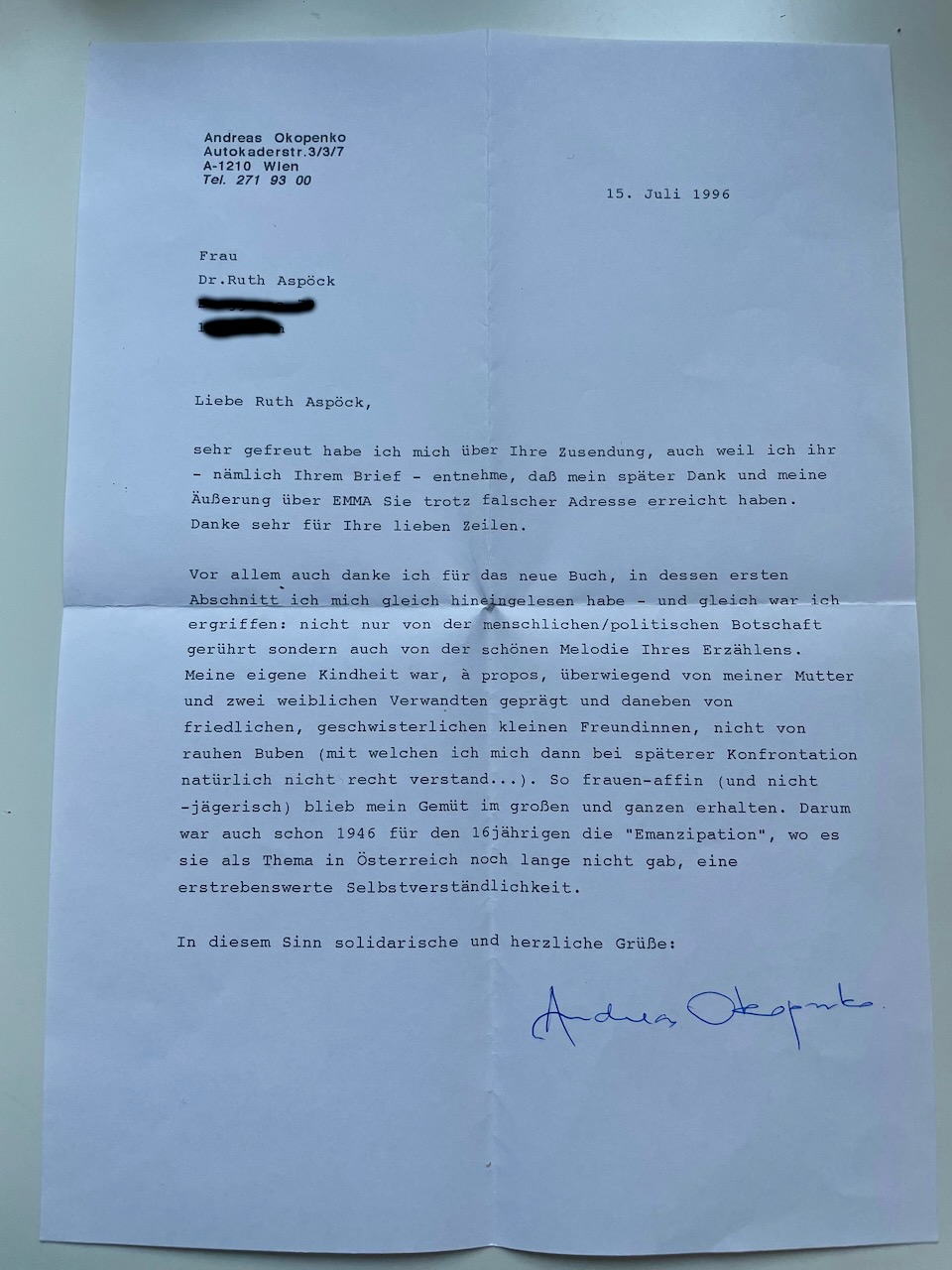

Abgesehen von gedruckten Rezensionen haben sich immer wieder Kollegen und Kolleginnen zu Büchern von mir geäussert. Diese Bücher sind nicht mehr im Buchhandel verfügbar, höchstens antiquarisch zu erwerben oder in Büchereien zu entlehnen. Da mir aber auch die älteren Titel lieb sind, hier zwei Beispiele von Kommentaren: Andreas Okopenko, der öfters auf meine Einladung hin bei Veranstaltungen mitgemacht hat, zum Buch „Emma oder die Mühen der Architektur. Die Geschichte einer Frau aus Wien oder: wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann?“ (1987) und etwas später auch „Schnaitheim, Sommerheimat“ (2000)

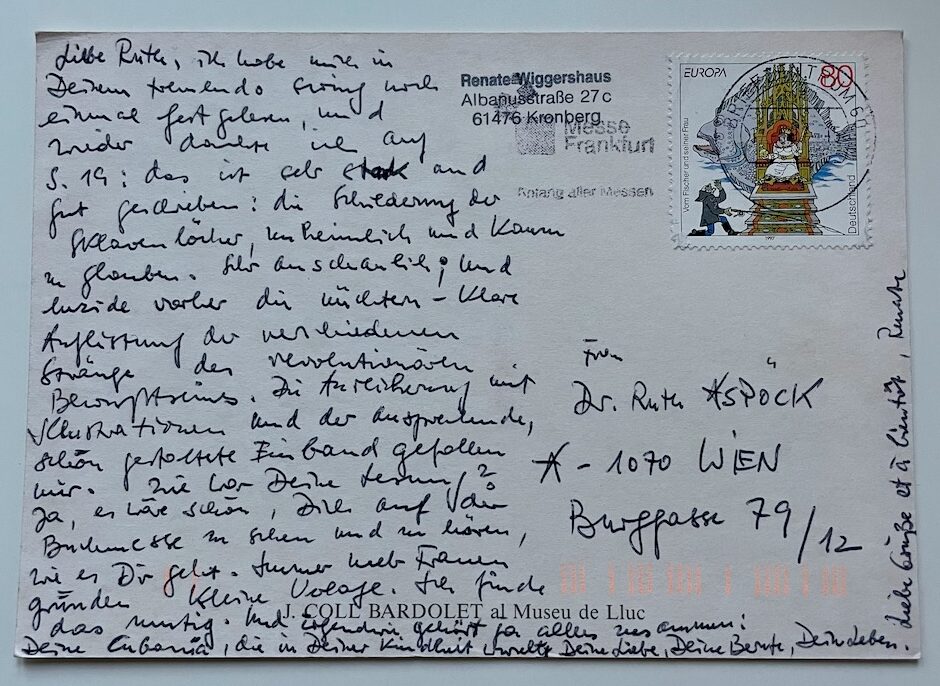

Renate Wiggershaus, Frankfurter Schriftstellerin, mit der ich zusammengearbeitet habe, zu den Büchern „Der ganze Zauber nennt sich Wissenschaft“ und „tremendo swing. Die achtziger Jahre in Kuba“