Das mache ich

Mein neues literarisches Grossprojekt ist ein Roman über eine Wiener jüdische Familie, die 1940 in Havanna ihren Exilort findet. Die vier Personen, Vater, Mutter, zwei Söhne, bauen in Kuba ihr Leben auf, doch dann stirbt der Vater Elias. Auch die beiden jung verheirateten Söhne sterben. So entschliesst sich die Witwe, Nora, nach Wien zurückzukehren. Ihre Schwiegertochter, die Kubanerin Begoña, reist mit ihr. Durch den Zusammenhalt der beiden Frauen und die gegenseitige Hilfe gelingt es den beiden, in Wien Fuss zu fassen. Begoña heiratet wieder, sie bekommt zur großen Freude Noras einen Sohn. Der Roman endet im Jahr des österreichischen Staatsvertrages, 1955.

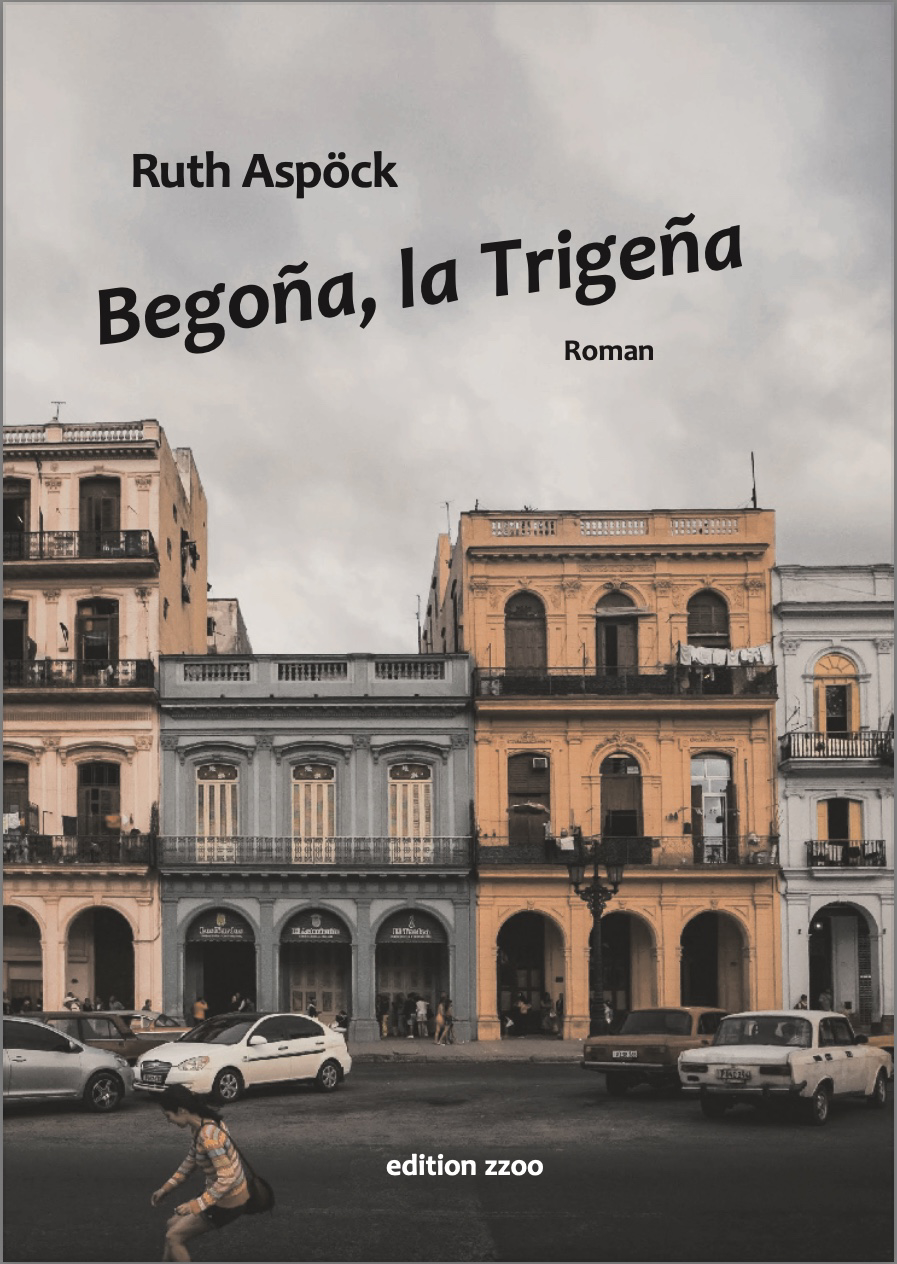

Ruth Aspöck erzählt in “Begoña, la Trigeña” die Geschichte zweier Witwen in Wien und Havanna in den 50er Jahren. Ein Roman von großer symbolischer Kraft und Tragweite. Basierend auf einer gewichtigen und doch wenig beachteten biblischen Erzählung.

Bestellungen an: evolutionsbibliothek@gmail.com

oder im Buchhandel unter ISBN: 978 -3-902190-56-7

Ab Dezember 2023 erhältlich in der Evolutionsbibliothek im WUK

Mo. Mi. Fr. 15-19h

Wilhelm-Exner-Gasse 7, Hochparterre, Tür links. 1090 Wien

Nachdem ich mein künstlerisches Projekt „Edition die Donau hinunter“ aufgegeben habe und damit auch die Organisation vieler Begleitveranstaltungen, bei denen weit über 100 Kollegen und Kolleginnen (aus den Bereichen der Literatur, der Musik und der Malerei) die Gelegenheit hatten, sich einem Publikum zu präsentieren, bin ich beim Wiener Verlag Löcker gelandet. Seitdem sind dort sechs Bücher erschienen. Diese Zusammenarbeit wurde in aller Freundschaft beendet.